No.124 | 2022年8月号

育児休業法の「改正」を生かすために〈その2〉優秀な人材の安定的な雇用めざして

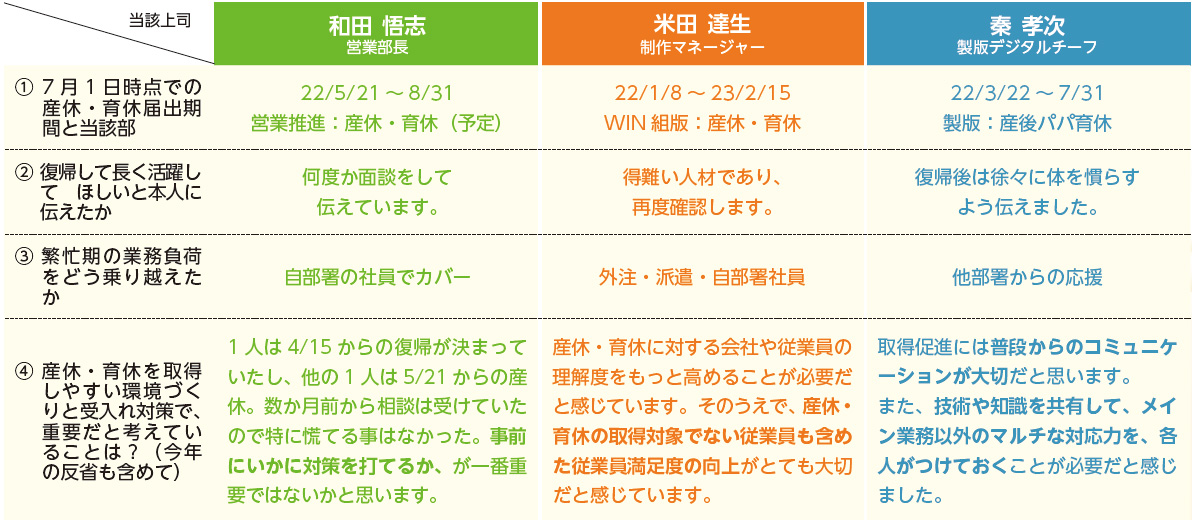

前号において、遊文舎における「育児・介護休業規定」の12 年の取組状況を、取得者へのインタビュー形式で振り返りました。今号では、その生の声の続きとともに、今年、3 名の育休取得者が重なった年度末繁忙期を、各上長がどう乗り越えたのか、今後の課題は何か、簡単にまとめました。

出席者

石橋清香(東京支店・勤続10 年)

藤木真衣(大阪本社・勤続10 年)

聞き手:中野瞬(東京支店)

中野

お二人とも2 時間弱の通勤で時短となると、仕事への取組みがたいへん濃密というか、シビアになりますね。そのあたりどう工夫されていますか。

藤木

私は、その日の自分の仕事を100%把握するようになりました。子どもの感染症は突然で、今朝ご機嫌で別れたのに出勤してすぐに「発熱しました。お迎えお願いします」という電話は珍しくないです。長男の保育園入園したての夏、アデノウイルスにかかり、まるまる2週間突然仕事を休むことになりました。呼び出されたときは2 週間も休むなんて覚悟してないので、自分の仕事をきちんと把握できてなくて本当に困りました。長く止まってる仕事の引継ぎを忘れてしまっていて、部署の皆さんベテランで何とかしてくださったんですが、復帰してから申し訳なさがすごかったです。そういうことがあって、自分の仕事をいつでも人に説明できるように整理するようになりました。あと会社の配慮でメイン担当から外れました。仕事する側としては寂しい部分もありますが、その分をサポートに注力しました。その他にも、営業さんがバラバラにやっていたExcel の管理など業務改善もするようになりました。自分にできることを見出して仕事の質を深めるように努めています。

石橋

自分は時短勤務を選択しているので6 時間しか仕事ができない、急に保育園から呼び出しがあると帰らないといけない。急に休まないといけない状態が、いつ起こってもおかしくない状態です。子どもが小さければ小さいほど、保育園で病気をもらう可能性が高くなるので、「こういうことがあります、こういうことが起きます」と、自分自身にも言い聞かせ、周りの方々にも説明をしました。東京支店で子どもがいるのが当時私だけだったので、理解を得ることから始めました。勤務時間が短くなった分、担当できる仕事を少なくしていただかないといけない。さらに1 案件に対しても、いままで一人で完遂できた仕事を誰かに引き継いだり一緒に作業をして頂いたりと、人に関わって頂くことが増えました。

中野

では続いて、子育てと仕事の両立について伺いたいと思います。大変だと思うところが多いと思いますが、一番悩ましい点をお伺いしたいのですが。

藤木

自分に余裕がないことが悩ましいです。帰ってからもっと家で遊ぶ時間も取ってあげたいしゆっくり絵本読んだりしたいのに、そんなことしてると寝かせる時間がどんどん遅くなるので、どうしても「ご飯!お風呂!寝る!」を怒涛の様にこなします。早くしないと…と焦って怒ってしまうこともあって、何のために働いてるんだ…と自己嫌悪に陥ったりします。朝に夕食の仕込みをして時間が取れるように工夫したりはしていますが…。

石橋

私は食事の支度が苦手で、献立を考えるのが大変です。工夫としては、宅配の生協の簡単なミールキットを使うようになりました。週1 回ではありますが、「今日は献立を考えずに済む!」と気が楽です。お弁当も冷食を使って簡単に済ませています。仕事と一緒で、人の力を借りることも大事だと思いました。

藤木

ミールキットいいですね、使おうかな。あとはお母さんモードと会社員モードの切り替えも大事にしてます。一人になれるのは通勤時間しかないので、もう思いっ切り自分のことしかしません。アプリでマンガ読んだりゲームしたり…通勤1 時間なんてあっという間です(笑)

石橋

私も一緒です。通勤時間は、家のことも仕事のことも考えず、本読んだり音楽を聴いたり自分自身の時間にしています。週2 回の在宅勤務の日は通勤時間がない分少し余裕をもって仕事を長くできています。週1 回は子どもの習い事に時間を当てたりもしています。

中野

今後、会社にこんな制度があったらいいなとか、もうちょっとここ改善したほうがいいんじゃないのかなっていうところとか、お伺いしたいんですけど。

藤木

時短勤務時間に違う枠が欲しいです。今遊文舎は、9 時~15 時45 分か、11時~17 時45 分っていう2 枠なんですけど、9 時半や10 時から始業の枠があれば、ありがたいです。小学生は8 時くらいに家を出ることが多いので、子どもを見送ってから出社できる環境があると続けやすいかなと思います。

中野

それは今年の就業規則改定の対象になってたと思うので、社員総会の発表を楽しみに待ってください。石橋さんは、何かありますか?

石橋

今のところ思いつくものはないですね。

中野

有難うございました。お二人がいきいきと仕事を長く続けられのは、サポートする同部署の社員の励みになります。今後も明るくご健闘ください。

(←前回はこちら)

『 Uni-Voice 』を 試してみませんか

2000 年初期からUD(ユニバーサルデザイン)なる言葉を聞く機会が増えてきました。UD とは色やデザインなどで、「誰にでも利用可能なデザイン」という視点を中心に定義されています。遊文舎でもいち早く勉強会をしたり、デザインに組み込んで提案してきました。今回、遊文舎では、視覚だけではなく聴覚にも対応した『Uni-Voice(ユニボイス)』を導入し、新サービスとして展開していますので、紹介させていただきます。

スマホをかざすだけで読みあげてくれる

印刷物の文字情報を二次元コードに変換したUni-Voice コードにスマホをかざすだけで、内容を読み上げてくれるiOS・Android 向けアプリです。以前からSP コードと呼ばれる、音声を読み上げる2 次元コードは流通していますが、それとの主な違いは、読み取りに専用機器が必要ないことです。スマホアプリで読み取るだけで、手軽に格納されている文字を読み上げてくれます。

当社では、地方自治体が発行する冊子など、様々な方に読まれるであろう案件では、この『Uni-Voice(ユニボイス)』を提案させていただき、実績も積んできました。目の不自由な方、お年寄りへの音声通知だけではなく、多言語対応にも活用いただけます。ねんきん定期便、マイナンバー通知カードといった通知物から、観光地での多言語対応( 20 言語対応)まで、様々な場面で活躍しています。直近だと記憶に新しい、東京2020 オリンピック、パラリンピックでも大活躍だったようです。

すべての事を当たり前と思わず、「情報のユニバーサルデザイン」を目指して今後も遊文舎の作った印刷物が平等に皆様のお役に立てるようなサービス提供に取り組んでいきたいと思います!興味ある方はどうぞお気軽に、担当営業までお声がけください。